Dites, je vous ai déjà dit que je suis lecteur de

Dune, je crois ? Vous savez, le chef-d’oeuvre immortel de la SF ? Oui, voilà,

ce livre-là, et ses suites écrites par le

Maître Frank Herbert en personne (les préquelles et autres séquelles voire interquelles produites par deux autres personnages ne présentant guère d’intérêt science-fictif).

Dune est un roman de SF exigeant qui, s’il adopte volontiers les codes de genres plus anciens (le

space-opera, en SF, mais aussi le roman d’apprentissage, en

littérature blanche), a inventé ses propres codes et constitue, en fait, l’archétype du roman herbertien. Je suis convaincu que l’évolution des idées suit des lois semblables à celles de l’évolution des espèces : il arrive, de temps en temps, qu’émergent de nouvelles formes jamais vues auparavant – et il est indiscutable que

Dune est une forme nouvelle en littérature. Fiction sociale, bien sûr – mais aussi et surtout, fiction sur le langage.

On ne prête jamais assez attention au langage. L’un des préjugés les plus répandus par rapport au langage – et contre lequel doivent se battre au quotidien les professeurs de langues vivantes – c’est cette idée selon laquelle « ça serait plus simple si tout le monde parlait la même langue » (variante : « pourquoi les étrangers se fatiguent-ils à parler étranger alors que le français est une langue si simple ? »). Mais derrière cette idée si simpliste qu’elle ne peut qu’amener à faire rire, se cache un autre préjugé, d’autant plus grave qu’il n’est jamais formulé d’une façon explicite : on se rend bien compte que c’est honteux, et pourtant, on aime continuer à croire y compris à l’âge adulte que l’autre, par essence, comprend mal, ou s’exprime mal, à moins que ça ne soit les deux, et que dans tous les cas c’est sa faute s’il ne perçoit pas la clarté que soi-même on perçoit dans sa propre pensée. « Je me comprends » : aveu terrible, et terrifiant, de l’absence de volonté à se faire comprendre.

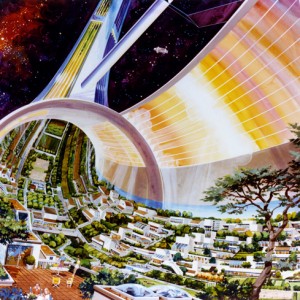

Dans les années 70, la NASA mena différentes études sur les colonies spatiales. Conscient que de tels projets ne verraient pas tout de suite le jour, ils se sont tout de même appliqués à réaliser plusieurs séries d’illustrations, imaginant les projets les plus fous.

Dans les années 70, la NASA mena différentes études sur les colonies spatiales. Conscient que de tels projets ne verraient pas tout de suite le jour, ils se sont tout de même appliqués à réaliser plusieurs séries d’illustrations, imaginant les projets les plus fous.

le Galion des Étoiles | SF et Imaginaire

le Galion des Étoiles | SF et Imaginaire Lecteurs et Blogueurs de l'Imaginaire

Lecteurs et Blogueurs de l'Imaginaire Les Intergalactiques : Festival SF de Lyon

Les Intergalactiques : Festival SF de Lyon Les Murmures d'A.C. de Haenne

Les Murmures d'A.C. de Haenne